障がい福祉サービスの全体像

障がい福祉サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分けられます。

「自立支援給付」

個々の利用者に支給が行われ、障がいの程度や状況に応じてニーズに合ったサービスを選択できます。

「地域生活支援事業」

自治体が主体となり、地域の特性や利用者の状況を踏まえた柔軟な支援を提供します。

(全国社会福祉協議会より引用)

障がい福祉サービスとは?

障がい福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく制度です。この制度は、障がい者や障がい児が自立した生活を営むために必要な支援を包括的に提供します。

〈障害者総合支援法の目的と理念〉

- 目的: 障がい者の自立と福祉を支援し、共生社会の構築を目指す。

- 理念: 障がい者の尊厳を守り、社会参加の機会と選択の自由を確保し、共生社会を構築するための総合的な支援を提供する。

(目的)

第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

〈対象者〉

この制度の対象者は以下の通りです:

- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難病の方。

- 原則として18歳以上。(児童相談所の許可があれば15歳以上も利用可)

- 身体障がい者は65歳未満で、65歳になる前日までにサービス利用経験がある場合。

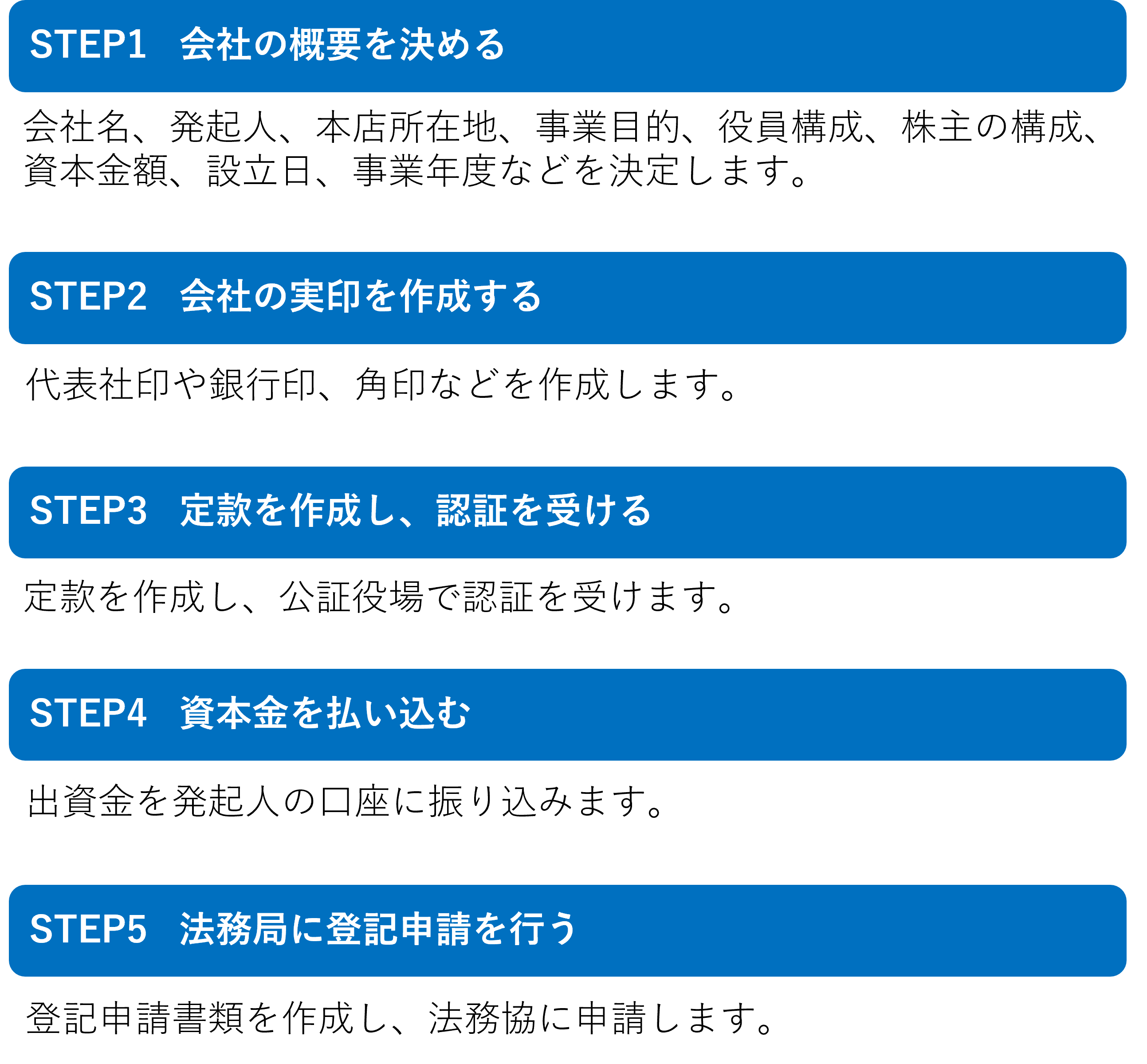

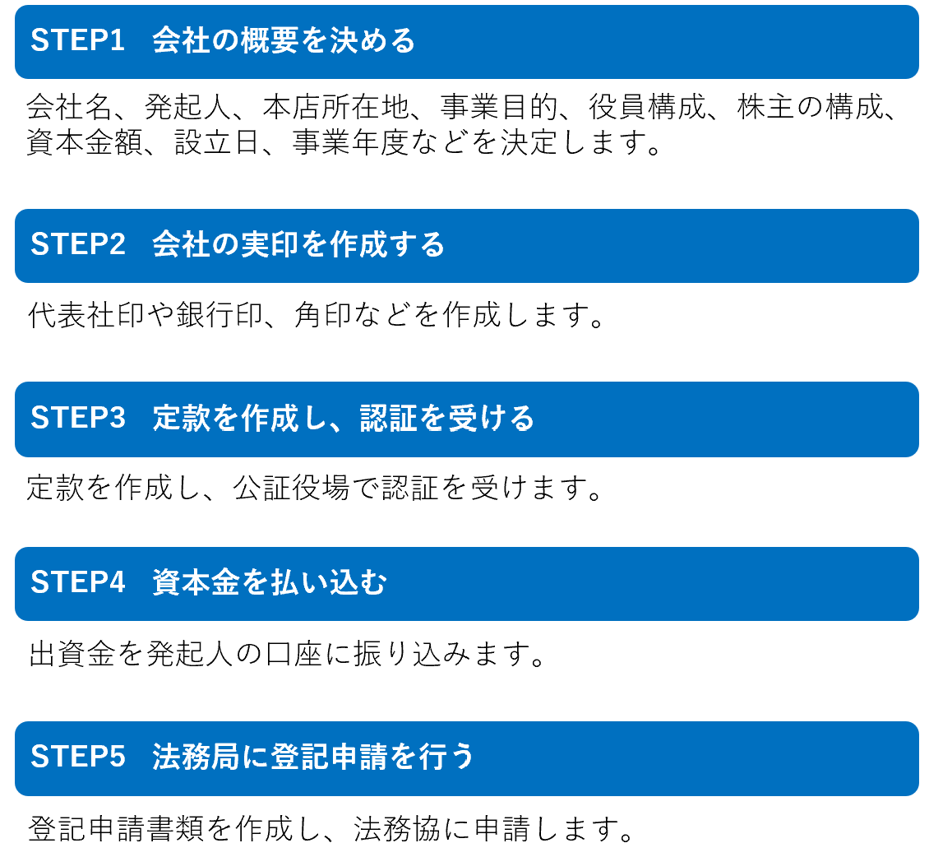

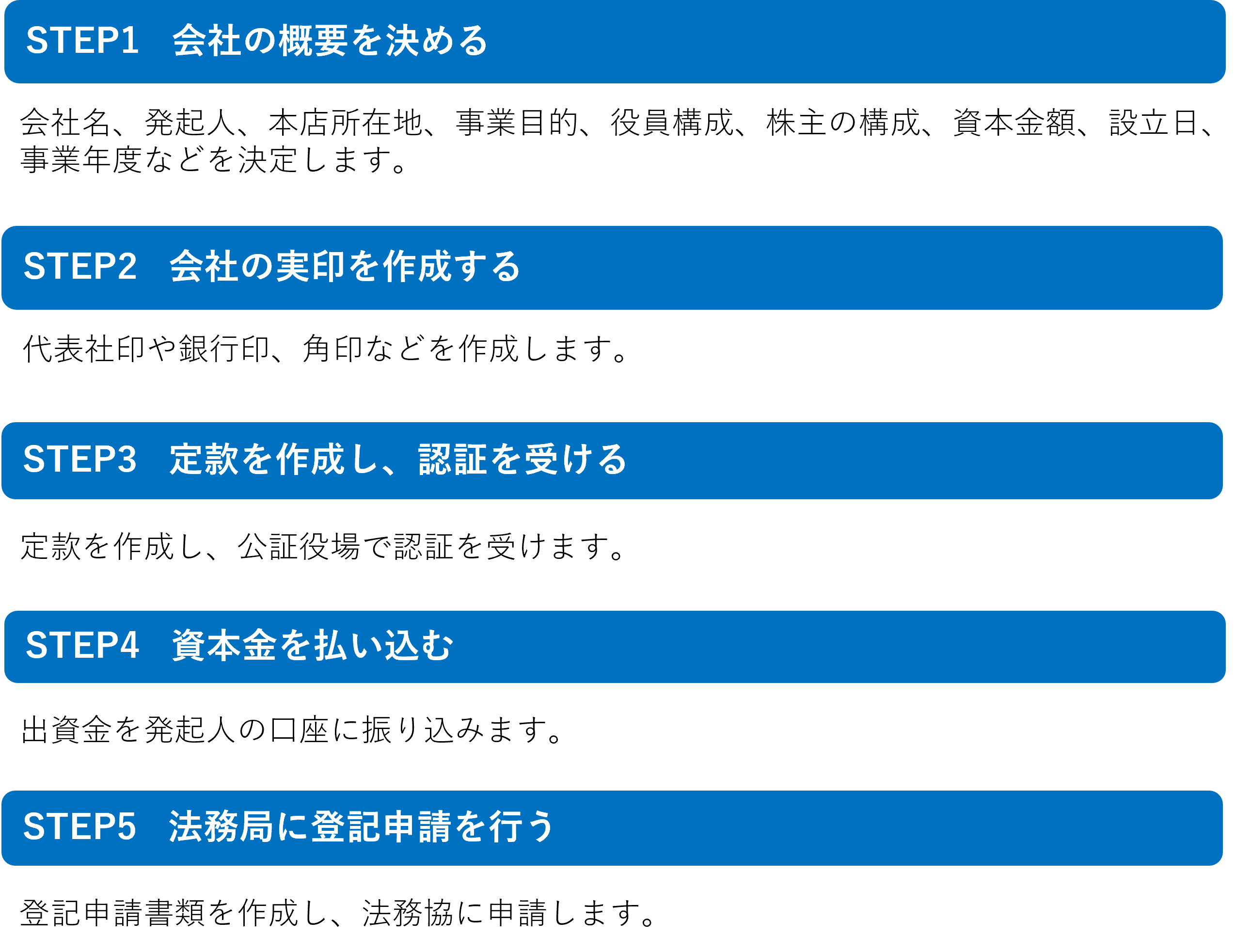

障がい福祉サービス等の体系

障がい福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ異なる利用プロセスがあります。

(厚生労働省より引用)

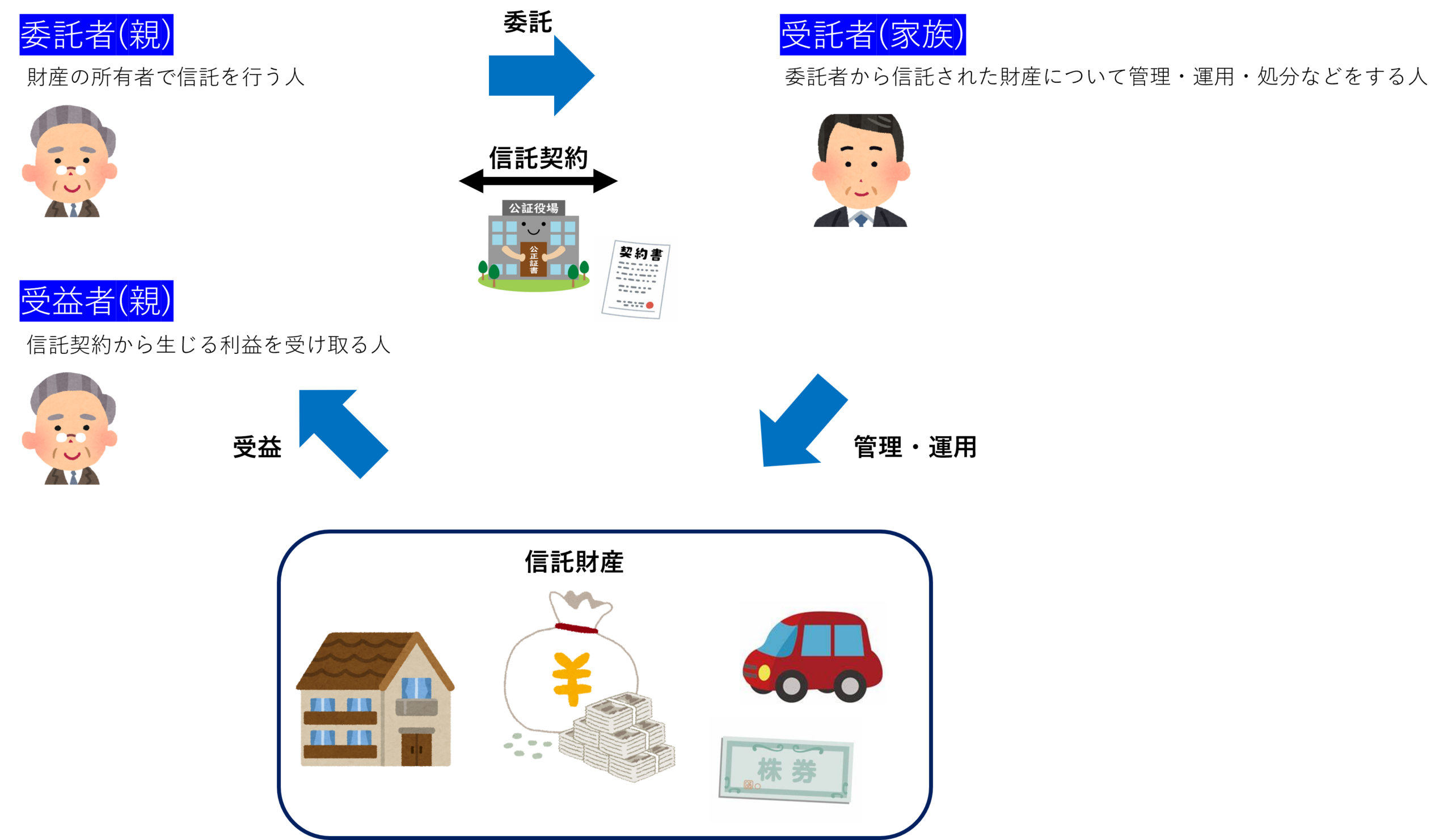

障がい福祉サービスの構成

障がい福祉サービスは利用者、サービス事業者、市町村の3者によって運用されます。

(財務省より引用)

障がい福祉サービスの予算と増加傾向

近年、障がい福祉サービスの予算額は増加傾向にあります。直近10年間で全体は約2倍、障がい児向けサービスは約5倍の増加を記録。また、利用者数や事業所数も約2倍に増加しています。

(財務省より引用)

障がい福祉サービスの内容

1.居宅介護

居宅において、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除といった家事に加え、生活に関する相談や助言、さらに生活全般にわたる支援を提供します。

2.重度訪問介護

重度の障がいを抱える方に対し、居宅での介護や家事援助、生活に関する相談・助言を提供するとともに、外出時の移動支援や、病院や施設での意思疎通を含む幅広い支援を行います。また、日常生活で必要な見守り支援にも対応します。

3.同行援護

視覚障がいにより移動が困難な方の外出時に同行し、移動に必要な情報提供や援助を行います。

4.行動援護

知的・精がい障害により行動に困難がある方に対して、危険回避の援助、外出時の移動支援、排せつや食事などの介護を含む必要な支援を提供します。

5.療養介護

病院において、必要な医療や介護を要する障がい者に対し、主に昼間の時間帯に機能訓練、療養管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の支援を行います。また、療養介護のうち医療に関するものを療養介護医療として提供します。

6.生活介護

障がい者支援施設などで、常時介護を要する障害者に対し、主に昼間に入浴や食事などの介護、家事支援、生活相談、創作・生産活動の機会提供、また身体機能や生活能力向上のための支援を行います。

7.短期入所(ショートステイ)

介護者の疾病などにより短期間の入所が必要な障がい者に対し、施設で入浴や食事などの介護と必要な支援を提供します。

8.重度障がい者等包括支援

重度の介護を要し意思疎通が困難な障がい者に対し、居宅介護や訪問介護を含む幅広い支援を包括的に提供します。

9.施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主に夜間に入浴や食事などの介護、生活相談を含む日常生活の支援を提供します。

10.自立訓練(機能訓練)

障がい者支援施設や福祉サービス事業所、または居宅で、理学療法や作業療法などのリハビリテーション、生活相談、助言を含む必要な支援を提供します。

11.自立訓練(生活訓練)

障がい者支援施設や福祉サービス事業所、または居宅で、自立した日常生活を営むための訓練や生活相談、助言を含む必要な支援を提供します。

12・宿泊型自立訓練

障がい者に対し、居室設備の利用支援や日常生活能力向上のための家事援助、生活相談、助言を含む必要な支援を提供します。

13・就労移行支援

一般事業所での雇用が見込まれる障がい者に対し、生産活動や職場体験を通じた訓練、求職活動支援、職場開拓、就職後の定着支援などを行います。

14.終了継続支援A型(雇用型)

通常の事業所での雇用が難しい障害者のうち、適切な支援を受けることで雇用契約に基づき就労可能な方に対し、生産活動やその他の活動機会を提供するとともに、就労に必要な知識と能力向上のための訓練や支援を行います。

15.就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所での雇用が困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていたが、年齢や心身の状態などの理由で雇用継続が難しくなった方、または就労移行支援を経ても一般事業所での雇用に至らなかった方に対し、生産活動やその他の活動機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や支援を行います。

16.就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援、または就労継続支援(以下「就労移行支援等」)を利用し、通常の事業所に新規雇用された障害者の就労継続を支援するため、企業、福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行います。また、雇用に伴う日常生活や社会生活上の課題に関する相談、指導、助言などの必要な支援を提供します。

17.自立生活援助

単身で生活する障害者に対し、定期的な巡回訪問や緊急通報に基づく訪問・相談対応を通じて、自立した日常生活の課題を把握します。その上で、必要な情報の提供、助言、相談対応、また関係機関との調整など、自立した生活の維持に必要な支援を行います。

18.共同生活援助(グループホーム)

障がい者を対象に、夜間を中心として、共同生活住居での相談支援、入浴や排せつ、食事の介助をはじめとする必要な日常生活援助を行います。

19.就労選択支援 *2025年10月から導入

就労系サービスの利用希望者を対象に自身の希望や適性、能力に合った働き方や就労支援サービスを選択できるようサポートします。

まとめ

障がい福祉サービスは、利用者の自立支援と地域生活の充実を目的とした総合的な制度です。多様な支援内容や仕組みを通じて、個人のニーズに応じた柔軟なサービスを提供しています。法の理念である「共生社会」の構築を目指し、尊厳ある暮らしと社会参加を支える重要な役割を果たします。障がい者の生活や働き方を支援する幅広いサービスが含まれ、今後もより多様なニーズに対応して進化していくことが期待されます。