共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助とは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく、障がい福祉サービス事業です。障がいのある方が地域社会と関わりながら、家庭的な雰囲気の中で共同生活を営むための福祉サービスであり、一般的には「グループホーム」として知られています。このサービスでは、一軒家や賃貸マンションなどの住居を確保し、障害のある方が自立した生活を送れるよう、以下の支援を提供します。

- 食事の提供や調理支援

- 健康管理や日常生活に関する相談対応

- 情報提供

- 緊急時の支援

- その他必要に応じた身体介護

これらの支援を通じて、障がいのある方が安心して暮らせる環境を整えることを目指しています。

対象者

〈障がいの種類〉

本サービスは以下の障がいをお持ちの方を対象としています:

- 身体障がい

- 知的障がい

- 精神障がい

- 発達障がい

- 難病による障がい

〈年齢要件〉

原則として18歳以上の方が対象ですが、特別な許可を得られた場合は15歳以上の方も利用可能です。

身体障がい者への条件:

65歳未満、または65歳になる前日までに障がい福祉サービスの利用経験がある方も対象となります。

〈利用条件〉

- 障がい支援区分

障がい支援区分に関係なく、どなたでも利用が可能です。 - 利用日数

利用日数に制限はなく、継続的にサービスを利用できます。(サテライト型は原則3年間)

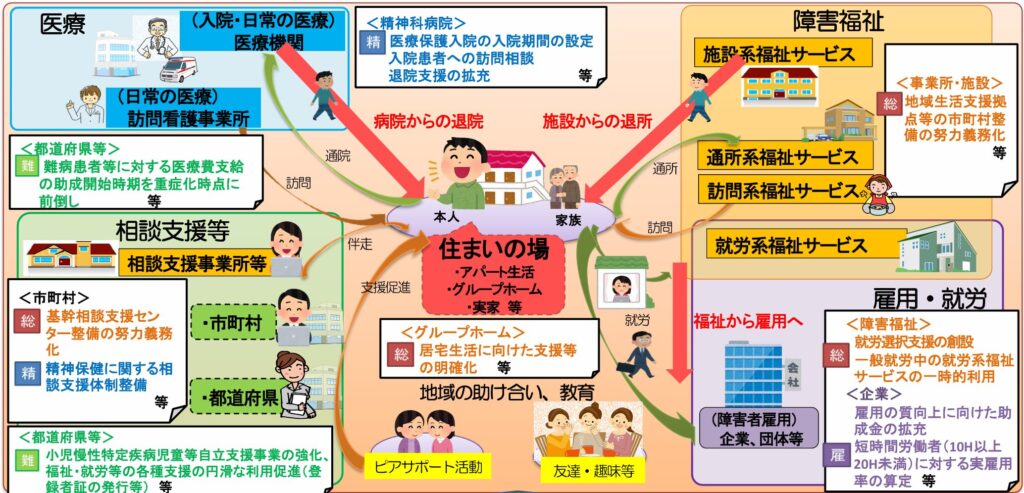

共同生活援助(グループホーム)の重要性

共同生活援助(グループホーム)は、障がい者が地域社会で自立した生活を送るための重要な支援形態です。その意義は次の点に集約されます。

- 地域生活への移行支援

入所施設や精神科病院から地域社会への移行を促進することで、障がい者が地域での生活を体験し、社会的つながりを築ける機会を提供します。 - 自立生活へのステップ

一人暮らしや家族との同居を目指す際の準備段階として機能します。生活スキルの向上や社会参加の支援を通じて、利用者の自立を促進します。 - 重度障がい者への対応

重度障がい者を受け入れる体制を整え、必要な支援を行うことで、多様なニーズに対応しています。 - 地域連携の強化

地域連携推進会議などの取り組みを通じて、地域社会との協力を深め、安心して生活できる環境づくりを進めています。

こうした取り組みにより、共同生活援助は障がい者福祉において欠かせない重要な役割を担っています。

(厚生労働省・子ども家庭庁から引用)

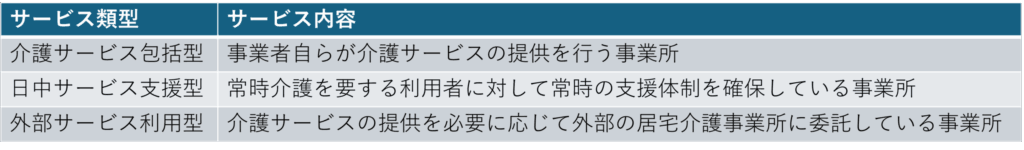

共同生活援助(グループホーム)のサービス類型

共同生活援助(グループホーム)には、以下の3つのサービス類型があります:

サービス類型別の特徴

3つのサービス類型の中で「介護サービス包括型」の事業者数および利用者数が圧倒的に多く、全体の80%以上を占めています。利用形態としては、日中は就労や活動サービスを利用し、夜間に日常生活上のサポートを受けるケースが主流です。

サテライト型の共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)には、「サテライト型」という形態もあります。サテライト型住居は、障がい者がより一人暮らしに近い生活を送れるよう設計された、共同生活援助(グループホーム)の一形態です。本体住居と密接に連携して運営され、利用者が自立した生活を開始できるよう支援や準備が行われます。なお、利用期限は原則として3年間です。

主な特徴

- 一人暮らしに近い環境

利用者は個別の住居で生活し、自立を目指しますが、必要に応じて支援を受けられる体制があります。 - 本体住居との連携

食事や余暇活動などを本体住居で行い、他の利用者やスタッフとの交流が図れます。 - 支援の提供

職員が定期的に巡回し、日常生活の支援や緊急時の対応を行います。 - 設置基準

住居の面積や設備、距離などについて一定の基準が設けられています。

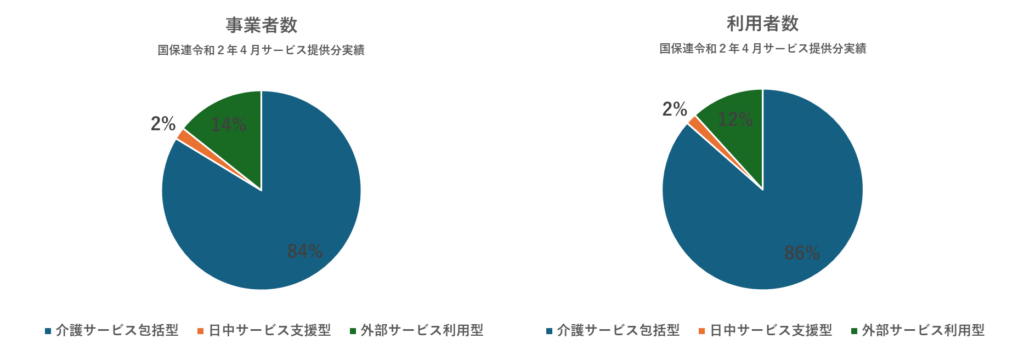

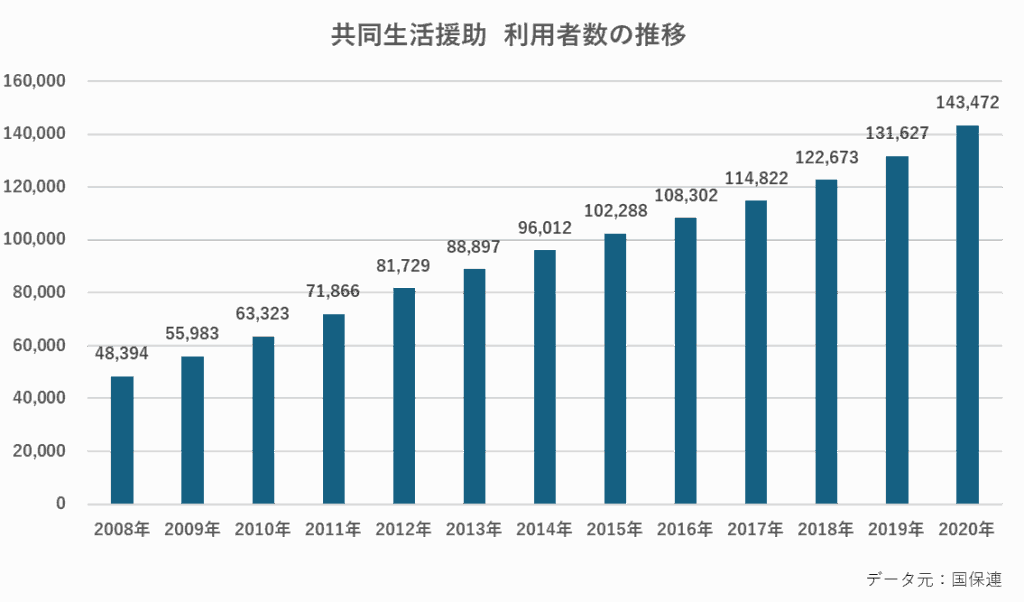

高まる共同生活援助(グループホーム)の需要

共同生活援助(グループホーム)の需要は年々増加しています。その背景には、次のような要因が挙げられます:

- 障がい者数の増加

日本国内で障がい者の数が増え続けており、特に知的障がいや精神障がいを持つ方々の支援ニーズが拡大しています。 - 地域生活への移行促進

施設から地域生活への移行を支援する政策が進展し、共同生活援助がその中心的な役割を果たしています。 - 供給不足

障がい者グループホームの数は増加しているものの、需要に対して供給が追いついておらず、多くの施設が満室状態にあり、新たな施設の設立が急務となっています。

(厚生労働省・こども家庭庁から引用)

地域連携推進会議

令和6年4月の障害福祉サービス等報酬改定により、共同生活援助(グループホーム)に地域連携推進会議の設置が全事業所に義務付けられ、令和7年度以降は完全に義務化となっています。地域連携推進会議は、事業所等が地域社会と連携し、利用者が地域の一員として安心して暮らせる環境を整備するための重要な仕組みです。この会議を通じて、以下の目的が達成されることが期待されています。

目的

- 利用者と地域との関係づくり

利用者が地域社会に溶け込み、より良い生活環境を築くこと。 - 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

事業所等の活動や利用者に対する理解を深める。 - 施設等やサービスの透明性・質の確保

外部からの意見や確認を取り入れ、信頼を向上させる。 - 利用者の権利擁護

利用者のニーズを尊重し、適切な支援を提供する体制を確立する。

内容

- 年1回以上の会議開催:構成員として地域の関係者や福祉の専門家を含む。

- 構成員による訪問の実施:事業所等を訪問し、サービスの実情や環境を確認。

まとめ

共同生活援助(グループホーム)は、障がいを持つ方々が地域社会と協力しながら安全で安心な生活を送るための支援サービスです。地域生活への円滑な移行や日常生活に必要なスキル向上をサポートし、利用者が社会の一員として自立できる環境を提供します。また、サテライト型住居のような形態により、個々のニーズに応じた柔軟な支援体制を強化しています。グループホームは障がい福祉の柱の一つとして重要な役割を担っており、需要増加に伴い供給の拡大が急務とされています。