建設業許可の取得要件

建設業の許可を取得するためには以下の要件を全て満たしておく必要があります。許可の基準については建設業法7条、欠格要件については建設業法8条に定められています。また、2020年10月の建設業法改正により、社会保険への加入が実質的に義務化されました。

取得要件は主に以下の6つです。

〈取得要件〉

建設業法第7条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。第26条の7第1項第2号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。建設業法第8条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

三 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法

(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは

暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される 以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業許可を取得するために必要な経営体制の一つで、建設業に関する経営業務を適正に管理する能力を持つ人物のことです。

管理責任者の要件

- 管理責任者として5年以上の経験がある

- 管理責任者に準じる立場、5年以上経営業務の管理を行った経験がある

- 管理責任者に準じる立場、6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験がある

- 2年以上役員などの経験、かつ、5年以上役員などの立場で常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験がある

- 5年以上役員などの経験、かつ、2年以上役員などの立場で常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理、運営業務に携わった経験がある

経営業務の管理責任者は営業所への常勤性が求められます。また、一定期間以上建設の経営経験をしたことがある者がいることが求められ、資格などで代用して経営業務の管理責任者になることはできません。

証明書類:

経営経験を証明するための書類が必要です。

例えば、確定申告書5年以上分、工事経歴を証明する請求書等、登記簿謄本などが含まれます。

経営業務の補佐経験を証明する場合、上記の書類だけではその経験が証明できず、以下のような書類の提出が必要となります。

組織図

業務分掌規程・過去の稟議書

人事発令書、辞令等

2.専任の技術者がいること

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられており、常時勤務が原則です。

〈専任技術者の資格要件〉

一般建設業の場合

高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験、在学中に指定学科を修了している者

専門学校で指定科目を修了し、卒業後5年以上

許可を取得したい建設業の建設工事において10年以上の実務経験がある人

国家資格者

特定建設業の資格場合

国家資格者

国家資格者ではない場合、一般建設業の専任技術者の要件を満たしたうえで、指揮監督的な実務経験が2年以上ある大臣特別認定者

3.財産的基礎または金銭的信用があること

建設業許可を取得するためには、「財産的基礎または金銭的信用」があることが求められます。これは、建設業者が事業を継続するための財務力を持っていることを示すものです。一般建設業と特定建設業で求められる要件が異なり、特定建設業の方が要件が厳しくなります。

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当する必要があります。

①自己資本が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力を証明できる

③許可申請直前の5年間、許可を受けて営業していた

特定建設業の場合

以下の全てに該当する必要があります。

①欠損の額が資本金の20%を超えていない

②流動比率が75%以上

③資本金の額が2,000万円以上

④自己資本の額が4,000万円以上

4.誠実性を有すること

不正や不誠実な行為を行う恐れがないことが求められます。

不正な行為

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

不誠実な行為

工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

5.欠格事由に該当しないこと

建設業法8条に定められる欠格要件に一つでも該当する場合は、新規許可を取得できません。

- 自己破産して復権していない

- 犯罪歴がある

- 虚偽の内容を申請 など

6.社会保険に適切に加入していること

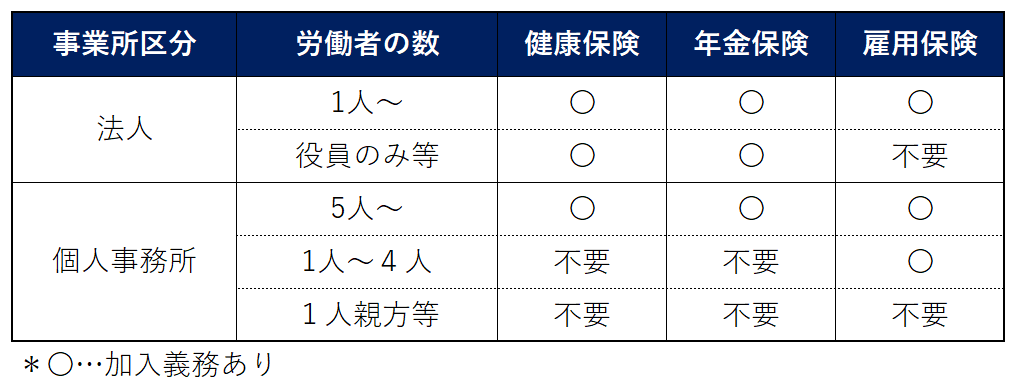

令和2年度の建設業法改正により、適正な社会保険への加入が建設業許可の要件に加えられました。加入義務が課される社会保険は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。事業者区分や労働者の数によって加入義務が異なります。

まとめ

建設業許可を取得するには、各種要件を満たし、必要書類を漏れなく整えることが不可欠です。具体的には、①経営業務の管理責任者の配置、②専任技術者の確保、③財務的基盤の証明、④誠実性の担保、⑤欠格要件に該当しないこと、⑥社会保険への適切な加入が求められます。申請時に書類の不備や証明不足があると許可が認められない場合もあるため、慎重な準備を心掛けましょう。許可取得について不明点があれば、都道府県の許可窓口や専門の行政書士に早めに相談することをおすすめします。