共同生活援助(グループホーム)の指定申請を行うためには、指定要件および指定基準を満たす必要があります。本記事では、これらの要件と基準について詳しく解説します。

指定要件

主な指定要件として、以下の3点が挙げられます:

- 設備基準を満たした物件を確保していること

法令に基づく設備基準を満たした物件の準備が必要です。 - 法人格を有していること

申請者は、法人格を有する組織である必要があります。 - 必要な人員を揃えていること

指定基準を満たすためには、所定の職員を揃えておくことが求められます。

法人格

以下の法人格が申請可能です。種類は問われません。

- 株式会社: 設立が容易で柔軟な運営が可能。

- 合同会社: 設立費用が安く迅速な意思決定が可能。小規模な事業に適しています。

- 一般社団法人: 公的なイメージがあり、非営利型・営利型のどちらでも運営可能です。

- NPO法人: 社会的信用が高く、税制上の優遇措置があります。ただし、設立や運営に手間がかかります。

- 社会福祉法人: 福祉事業に特化した法人形態で、補助金や税制優遇が受けられる場合があります。

定款について

法人設立時に作成する定款の目的には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」などと記載する必要があります。自治体の手引きなどで定められた文言を使用しない場合、定款の訂正を求められることがありますので注意が必要です。

指定基準

共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるためには、以下の基準要件を満たす必要があります。基準は「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの観点から定められています。

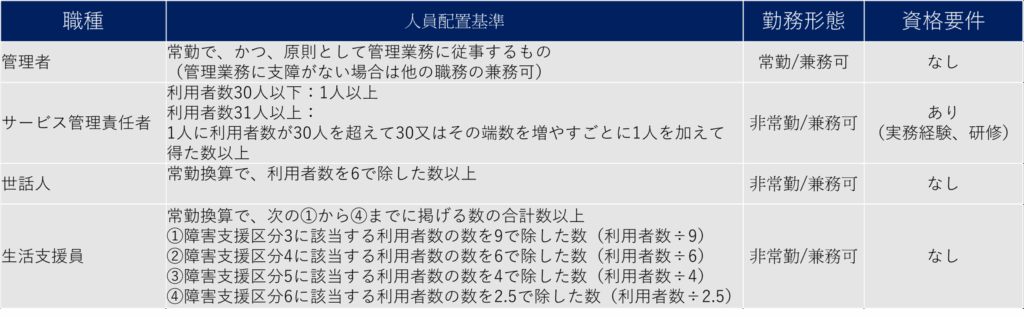

人員基準

管理者

事業所全体の運営を統括します。職員の管理や業務の調整を行い、事業所の円滑な運営を支えます。

サービス管理者

利用者の個別支援計画を作成し、サービスの質を管理します。他の職員への指導や関係機関との連携も担当します。

世話人

利用者の生活全般を見守り、相談や助言を行います。食事の準備や金銭管理の補助など、日常生活の支援を担当します。

生活支援員

利用者の日常生活を直接支援します。食事、入浴、排せつなどの介助を行い、利用者が快適に生活できるようサポートします。(障害支援区分3以上の利用者がいる場合に必要)

夜間支援従事者

夜間の時間帯に利用者を見守り、必要に応じて支援を行います。夜勤や宿直を担当する場合があります。介護サービス包括型の場合、夜間支援等体制加算を算定する場合に必要になります。

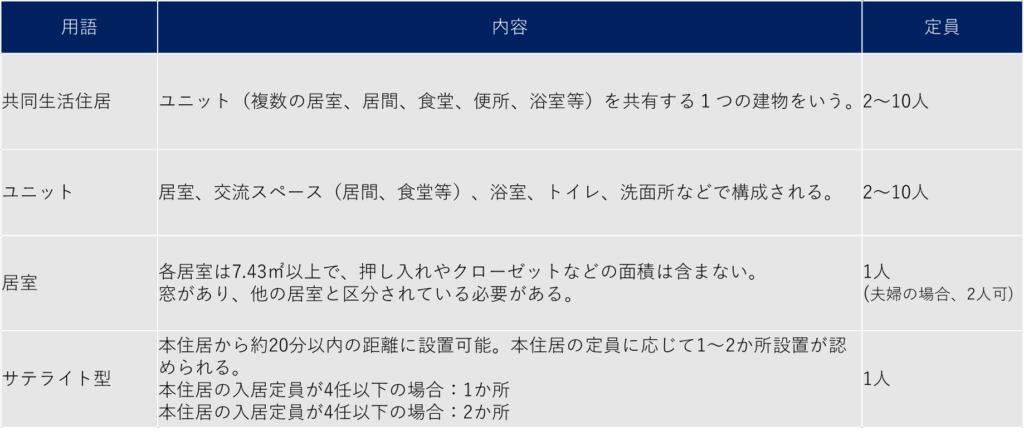

設備基準

立地条件

立地条件として、以下を満たす必要があります。

- 地域交流: 地域住民との交流が可能な住宅地またはそれに準じた地域に設置すること。

- 施設外: 入所施設や病院の敷地外にあること。

運営基準

共同生活援助(グループホーム)の運営基準は、利用者が安心して生活できる環境を提供するために、事業者が遵守すべき詳細なルールを定めています。

1. 個別支援計画の作成

- アセスメントの実施: 利用者の能力や環境、日常生活の状況を評価し、希望する生活や課題を把握します。

- 計画の作成: 利用者の意向や支援目標、具体的なサービス内容を盛り込んだ計画を作成します。

- モニタリングと見直し: 計画の実施状況を定期的に確認し、少なくとも6ヶ月に1回見直しを行います。

2. 利用契約と重要事項の説明

- 契約の締結: サービス提供前に利用者との契約を締結し、契約内容を文書で交付します。

- 重要事項の説明: 運営規程や従業者の勤務体制など、利用者がサービスを選択する際に必要な情報を提供します。

3. 提供拒否の禁止

- 正当な理由がない場合: 利用希望者の入居を拒むことはできません。例外として、定員超過や医療的な理由がある場合は認められます。

4. 地域との連携

- 地域交流の促進: 地域住民との交流を図る活動を行い、社会との連帯を確保します。

- 地域連携推進会議: 地域住民や関係機関との連携を強化するための会議を定期的に開催します。

5. 非常災害対策

- 避難計画の策定: 災害時に利用者が安全に避難できるよう計画を作成します。

- 避難訓練の実施: 定期的に訓練を行い、緊急時の対応能力を向上させます。

6. 衛生管理

- 感染症対策: 従業者の健康管理や感染症の予防・拡散防止を徹底します。

- 清潔な環境の維持: 施設内の衛生状態を常に良好に保つことが求められます。

7. 秘密保持

- プライバシーの保護: 利用者の個人情報を適切に管理し、従業者に秘密保持を徹底します。

- 情報提供の同意: 利用者の同意なしに情報を提供することはできません。

8. 苦情解決

- 苦情受付窓口の設置: 利用者からの苦情を迅速かつ適切に対応するための窓口を設置します。

- 対応記録の整備: 苦情への対応内容を記録し、改善に役立てます。

など

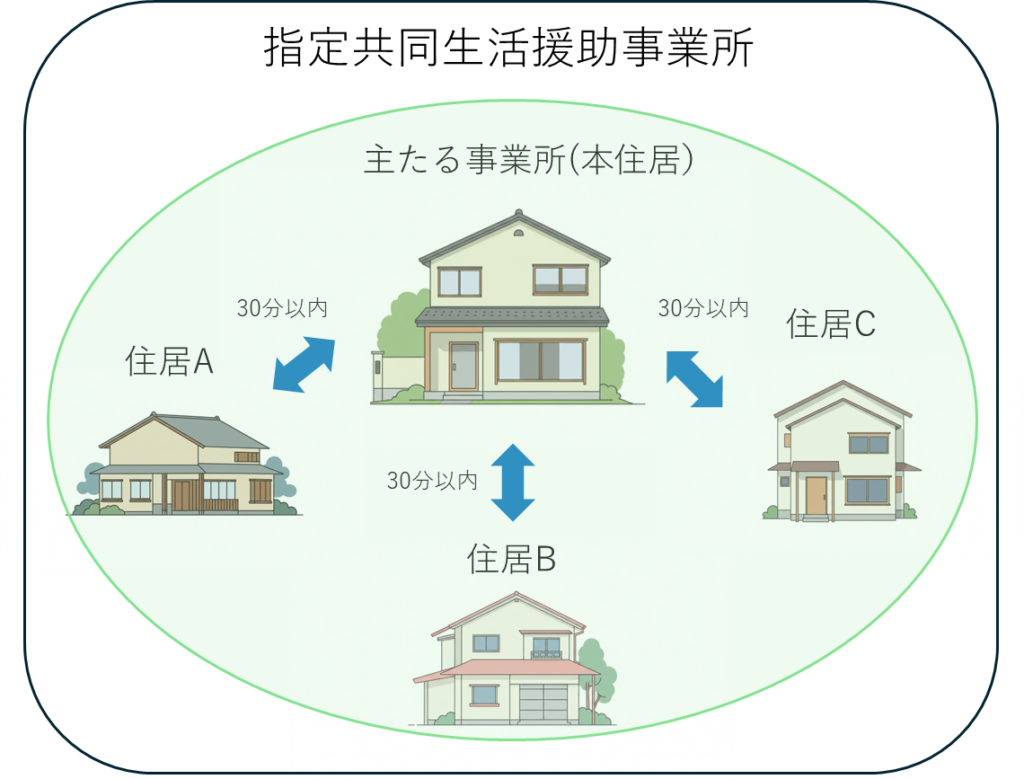

共同生活援助(グループホーム)の構成

共同生活援助(グループホーム)は、一定の地域の範囲内に所在する1つ以上の住居をまとめて1つの事業所として指定権者が指定します。一定の地域の範囲内とは、主たる事務所(本体住居)から概ね30分程度で移動できる範囲内であり、事業所としての一体的なサービス提供に支障がない範囲を指します。

その他の法令について

共同生活援助(グループホーム)の設置においては、人員・設備・運営基準だけでなく、消防法や建築基準法の規定を遵守する必要があります。

1. 消防法

消防法は、火災予防や緊急時の安全確保を目的とした規定を設けています。グループホームは社会福祉施設として扱われ、以下のような基準が適用されます:

- 消火設備: 消火器の設置が義務付けられています。また、延べ面積が一定以上の場合、屋内消火栓やスプリンクラー設備の設置が必要です。

- 火災報知設備: 自動火災報知設備や煙感知式警報器の設置が求められます。

- 避難経路: 避難経路の確保が必須であり、幅員0.9m以上の屋外避難通路を設ける必要があります。

- 防火区画: 寝室や火気使用室は耐火性能を有する壁で区画し、火災時の安全性を確保します。

2. 建築基準法

建築基準法は、建物の安全性や居住性を確保するための規定を設けています。グループホームは寄宿舎として扱われることが多く、以下の基準が適用されます:

- 用途変更の確認申請: 既存の建物をグループホームとして使用する場合、用途変更部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認申請が必要です。

- 耐震基準: 建物が耐震基準を満たしていることが求められます。

- 避難設備: 直通階段や非常口の設置が必要です。特に2階以上の建物では、避難経路の安全性が重視されます。

- 内装の不燃化: 火気を使用する部屋の壁や天井は不燃材料で仕上げる必要があります。

3. その他の関連規定

- 都市計画法: 市街化調整区域ではグループホームの設置が制限される場合があります。

- 条例: 地域ごとに独自の規定が設けられている場合があり、近隣住民との調整が必要です。

まとめ

共同生活援助(グループホーム)の指定申請には、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の三つの基準を満たす必要があります。法人格を持つことや、法令に適合した設備と職員体制の確保が必要となります。また、設備に関しては、消防法や建築基準法を考慮し、これらの法令を遵守することが重要であり、特に施設の安全性や居住性を確保するための注意が求められます。さらに、地域住民との交流を図ることが運営基準に含まれます。なお、指定申請の基準については自治体によって異なる場合があるため、申請先の自治体の要件や基準を事前に確認することが必須となります。