「子どもがいないから相続で揉めることなんてない」──そう思っていませんか?

実は、子どものいないご夫婦にこそ、遺言書の作成が強く勧められます。理由は「法定相続」の仕組みにあります。

法定相続

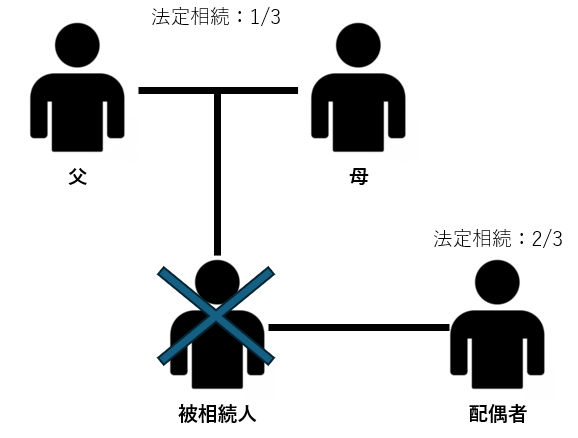

〈ケース1〉

たとえば、夫が亡くなり、遺言書がなかった場合。遺産は妻だけでなく、夫の両親や兄弟姉妹にも相続されます。

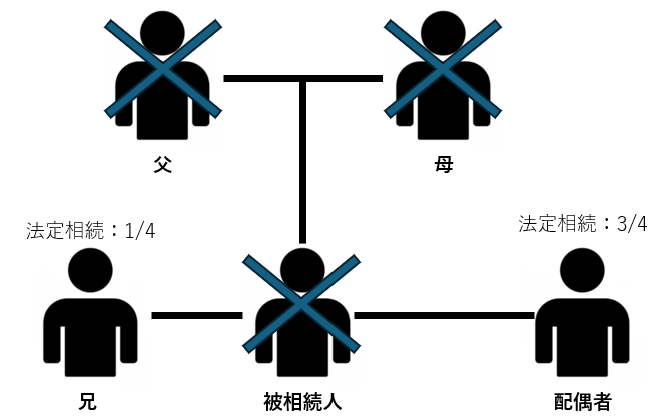

〈ケース2〉

両親が存命であれば、妻が全体の3分の2、両親が3分の1を相続。両親がいない場合は、兄弟姉妹が4分の1を、妻が4分の3を相続します。

〈ケース3〉

兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合でも、その子ども(甥や姪)が「代襲相続人」となり、権利を引き継ぎます。【ケース3】

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡していたり、相続権を失っていた場合に、その人の子どもなどが代わりに相続する制度です。

遺産分割協議

誰がどれだけ相続するかを決めるには、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。連絡が取れない相続人がいたり、人間関係が複雑であったりすると、協議が難航する恐れがあります。こうした手間やトラブルを避けたい場合は、やはり遺言書が欠かせません。

特に、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)が認められていないため、遺言書によって全財産を配偶者に相続させることも可能です。法的に最も確実で安全性の高い方法としては、公正証書遺言の作成をおすすめします。

遺留分とは?

一部の法定相続人に保証されている最低限遺産を取得できる権利のことです。たとえ遺言書で他の人に全財産を渡すと書かれていても、配偶者や子、親などの遺留分権利者は、その一部を請求することができます。たとえば、配偶者や子が相続人の場合、遺産全体の2分の1が遺留分として保障され、その中で法定相続分に応じた割合を請求できます。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

個別の遺言書の必要性

配偶者より自分が長生きするとは限りません。万が一、配偶者が先に亡くなった場合に備え、「その後、誰に財産を相続させるか」まで遺言書に明記しておくことが重要です。こうした備えがないと、遺言書の効力が不十分となり、残された財産が自分の血族(両親・兄弟姉妹・甥や姪など)に分散されてしまう可能性があります。

また、相続の順序によって、財産の承継先は大きく変わります。たとえば「夫 → 妻」の順で亡くなった場合、夫の財産が最終的に妻の親族に承継されることもあり得ます。どちらの家系に財産を遺したいのか、その意思を確実に反映させるには、夫婦それぞれの遺言書を残しておく必要があります。

なお、夫婦が1通の遺言書を共同で作成する「共同遺言」は民法上認められておらず、無効とされます。そのため、夫婦それぞれが個別に遺言書を作成す事が求められます。

まとめ

子どものいないご夫婦にとって、遺産の行方は遺言書の有無によって大きく左右されます。遺言書がない場合、配偶者のほかに兄弟姉妹やその子(甥・姪)も相続人となり、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。協議が難航すれば相続手続きが長引き、最終的に配偶者が自由に財産を扱えなくなる可能性もあります。こうしたリスクを回避するためには、遺言書を作成し、ご自身の意思を明確にしておくことが大切です。

当事務所では、遺言書作成に関するご相談・サポートを承っております。相続に関する不安やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。